Crianza positiva en tiempos de crisis: Estrategias participativas y radios comunitarias para el bienestar infantil

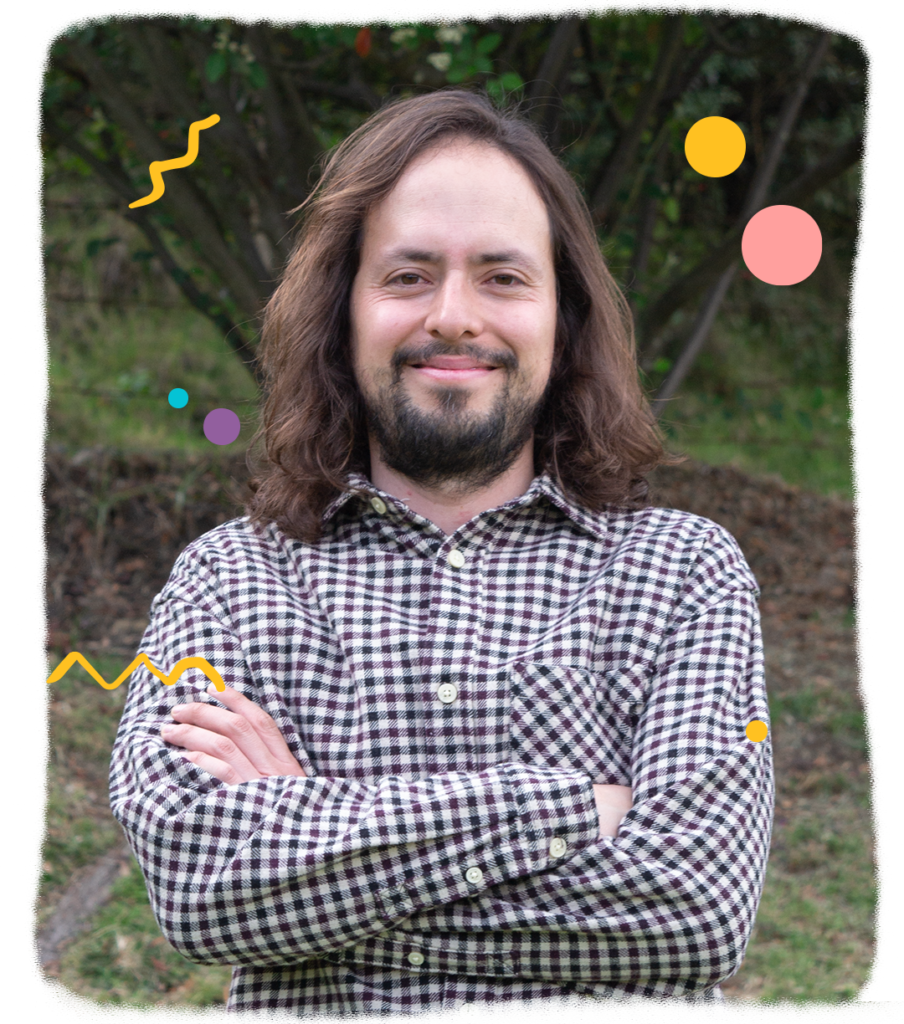

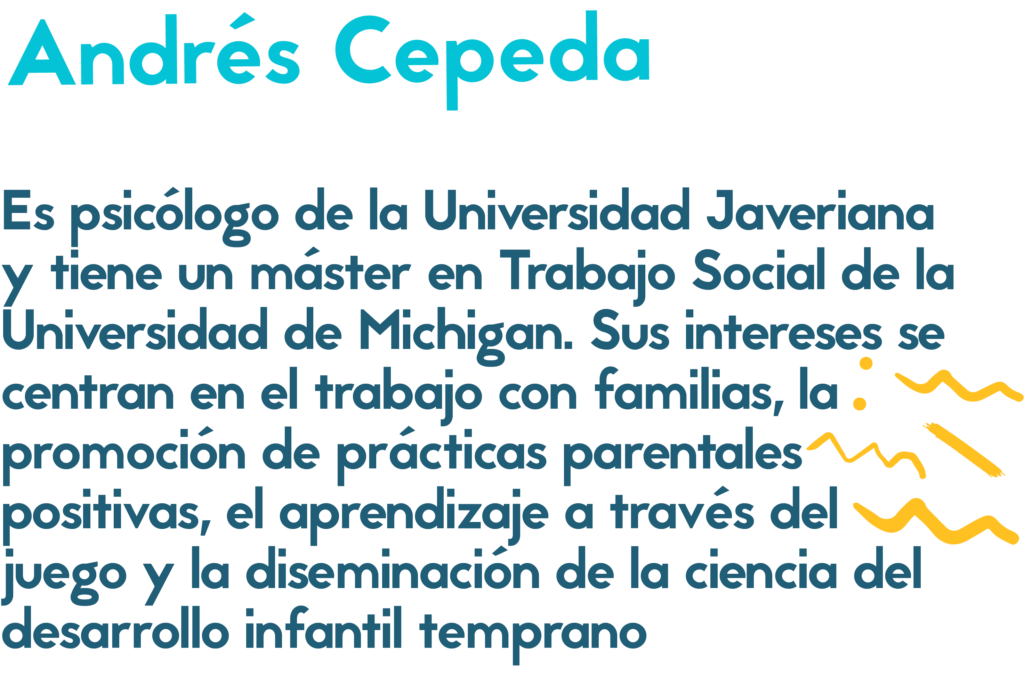

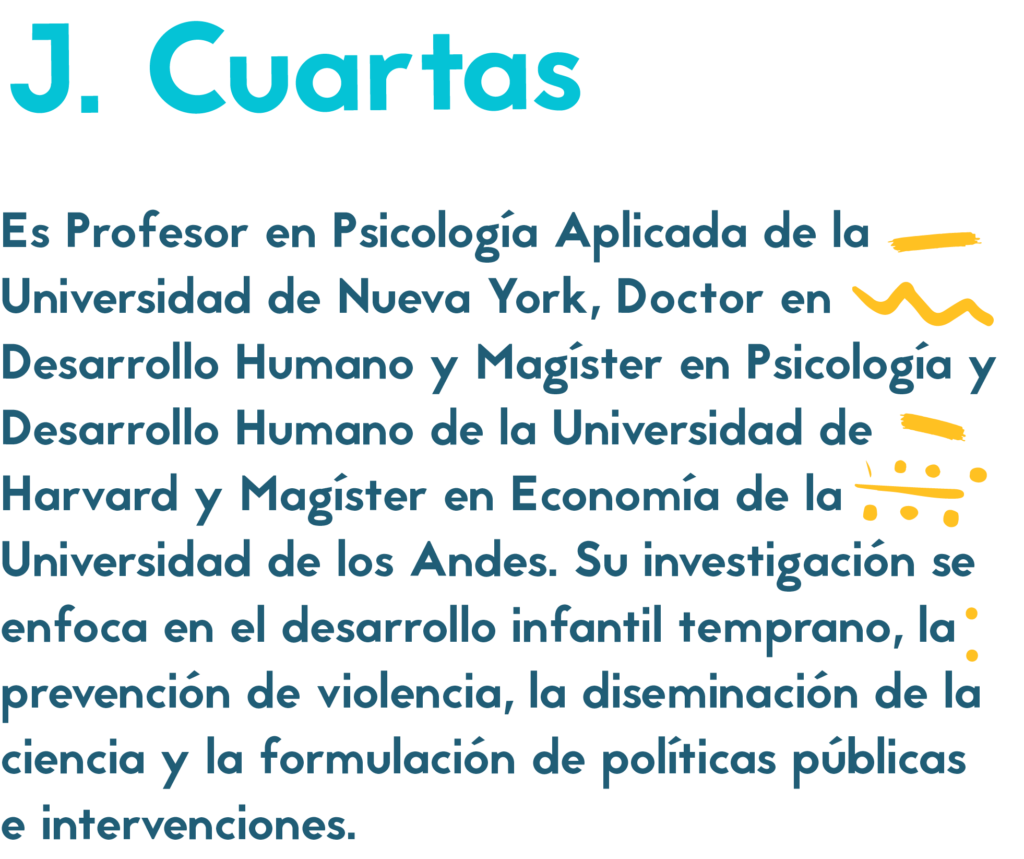

María Alejandra Gutiérrez Torres Daniela María López Quimbay Catalina Rey-Guerra Carlos Felipe Del Real Reyes Jorge Cuartas La actual crisis migratoria que atraviesa las Américas, con especial énfasis en el corredor del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá, presenta retos humanitarios sin precedentes, tanto por su escala como por la complejidad de las condiciones sobre el terreno (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2021). Durante la última década, se ha observado un incremento significativo en el número de personas que cruzan esta zona, huyendo de la pobreza extrema, la inestabilidad política, la violencia, la falta de oportunidades laborales y el cambio climático (Hidrobo et al., 2022; O’Connor & Batalova, 2019). Según Médicos Sin Fronteras (MSF, 2023), más de 320.000 personas atravesaron el Tapón del Darién durante la primera mitad de 2023, lo que supone un aumento exponencial respecto a años anteriores. Esta situación afecta de forma particular a niños, niñas y adolescentes, quienes se encuentran entre las poblaciones más vulnerables en contextos de migración forzada. Las condiciones extremas del cruce —selvas frondosas, clima impredecible, ausencia de infraestructura, presencia de grupos armados ilegales y delincuencia organizada— incrementan el riesgo de sufrir lesiones, enfermedades, violencia sexual y otras formas de maltrato (Betancourt & Khan, 2008; MSF, 2023; UNICEF, 2021). Asimismo, el estrés tóxico, la ansiedad, la incertidumbre y las experiencias traumáticas asociadas al desplazamiento amenazan el desarrollo integral de la niñez, con potenciales efectos a largo plazo en su bienestar emocional, cognitivo y social (Panter-Brick & Leckman, 2013). Frente a esta realidad, la protección de los niños y las niñas migrantes no es simplemente una cuestión humanitaria inmediata, sino una inversión en el futuro social, económico y político de las comunidades receptoras y de la región en general (UNICEF, 2019; WHO, 2017). La niñez migrante, a pesar de las adversidades, representa un capital humano esencial. Su adecuado acompañamiento, cuidado y apoyo en el presente puede marcar la diferencia en su capacidad de resiliencia, en su inserción exitosa en nuevas sociedades, y en su contribución futura al desarrollo nacional y regional (Arango, 2013; Felton et al., 2017). En este escenario, la promoción de la parentalidad positiva cobra una relevancia central. La evidencia científica ha demostrado el impacto determinante que las prácticas de crianza basadas en la comunicación, la sensibilidad, la disciplina no violenta y la estimulación cognitiva y emocional tienen en el bienestar infantil (Clarke et al., 2020; Deater-Deckard & Dodge, 1997; Lund et al., 2018). Sin embargo, resulta especialmente desafiante introducir y priorizar estos temas en contextos humanitarios, donde las familias viven al límite, abocadas a la supervivencia cotidiana, a la obtención de recursos básicos y a la movilidad constante (OIM, 2021). Ante la complejidad del panorama, la búsqueda de estrategias innovadoras y culturalmente sensibles que permitan llegar a estas poblaciones con mensajes claros y útiles es clave (Gill et al., 2019; Vega Casanova et al., 2021). La Fundación Apapacho ha desarrollado la iniciativa “Ondas de Apoyo” como un ejemplo de respuesta adaptada, empleando la radio comunitaria —un medio tradicionalmente confiable, accesible y valorado en zonas rurales y remotas de Colombia— para difundir mensajes de parentalidad positiva y apoyo psicosocial. Estas intervenciones buscan no solo informar, sino también generar transformaciones en las prácticas cotidianas, contribuyendo a la protección de la niñez en contextos de crisis migratoria. Contexto de la crisis migratoria y su impacto en la niñez La migración forzada en el Tapón del Darién no responde a un solo factor, sino a una combinación compleja de elementos que impulsan a las familias a dejar sus países de origen, principalmente Venezuela, pero también otras naciones de América Latina, el Caribe y más allá (OIM, 2021; R4V, 2022). Entre las causas más señaladas se encuentran el colapso económico, la inseguridad alimentaria, la inestabilidad política, la violencia urbana, el aumento de la criminalidad, la falta de empleo y, más recientemente, los efectos del cambio climático (Hidrobo et al., 2022; Zapata-Barrero, 2019). La vulnerabilidad de las niñas y niños migrantes en este contexto es extrema. Según UNICEF (2021), los menores que participan en estas travesías se enfrentan a un entorno de doble adversidad: por una parte, las condiciones físicas y ambientales del cruce, y por otra, la inestabilidad psicosocial que conlleva dejar atrás la familiaridad de su hogar, redes de apoyo y entornos educativos estables. Estas dinámicas pueden generar retrasos en el desarrollo cognitivo, dificultades de aprendizaje, trastornos de ansiedad y depresión, así como aumento del riesgo de exposición a la violencia y explotación (Felton et al., 2017; Panter-Brick & Leckman, 2013). Además, la condición irregular o precaria de muchos migrantes limita su acceso a servicios básicos de salud, educación y protección social, incrementando el círculo vicioso de la exclusión y la marginación (OIM, 2021). La ausencia de una respuesta institucional sólida y articulada, sumada a las restricciones de movilidad y al control territorial por parte de actores armados, dificulta la provisión de asistencia humanitaria integral (MSF, 2023). Este panorama exacerba las tensiones familiares y el estrés de los cuidadores, quienes, al verse desbordados por las urgencias materiales, pueden pasar por alto las necesidades emocionales y psicológicas de sus hijos (Betancourt & Khan, 2008). Importancia de la parentalidad positiva en contextos migratorios y humanitarios En ambientes de crisis migratoria, las familias experimentan múltiples pérdidas: ruptura de redes sociales, dificultad para mantener rutinas, incertidumbre sobre el futuro, exposición a la violencia y una sensación continua de inseguridad (Arango, 2013; Deater-Deckard & Dodge, 1997). Estas condiciones ejercen presión sobre las dinámicas familiares, pueden debilitar la parentalidad y afectar la calidad de las interacciones entre adultos y niños. La parentalidad positiva, entendida como un conjunto de prácticas y actitudes que favorecen el desarrollo saludable y el bienestar infantil, ha demostrado ser una herramienta fundamental para mitigar los efectos del estrés y el trauma (Clarke et al., 2020; WHO, 2017). Los cuidadores que emplean estrategias de disciplina positiva, comunicación afectiva, validación emocional, escucha activa y resolución no violenta de conflictos pueden reducir la probabilidad de violencia intrafamiliar y promover la resiliencia de los niños (Betancourt &