María Alejandra Gutiérrez Torres

Daniela María López Quimbay

Catalina Rey-Guerra

Carlos Felipe Del Real Reyes

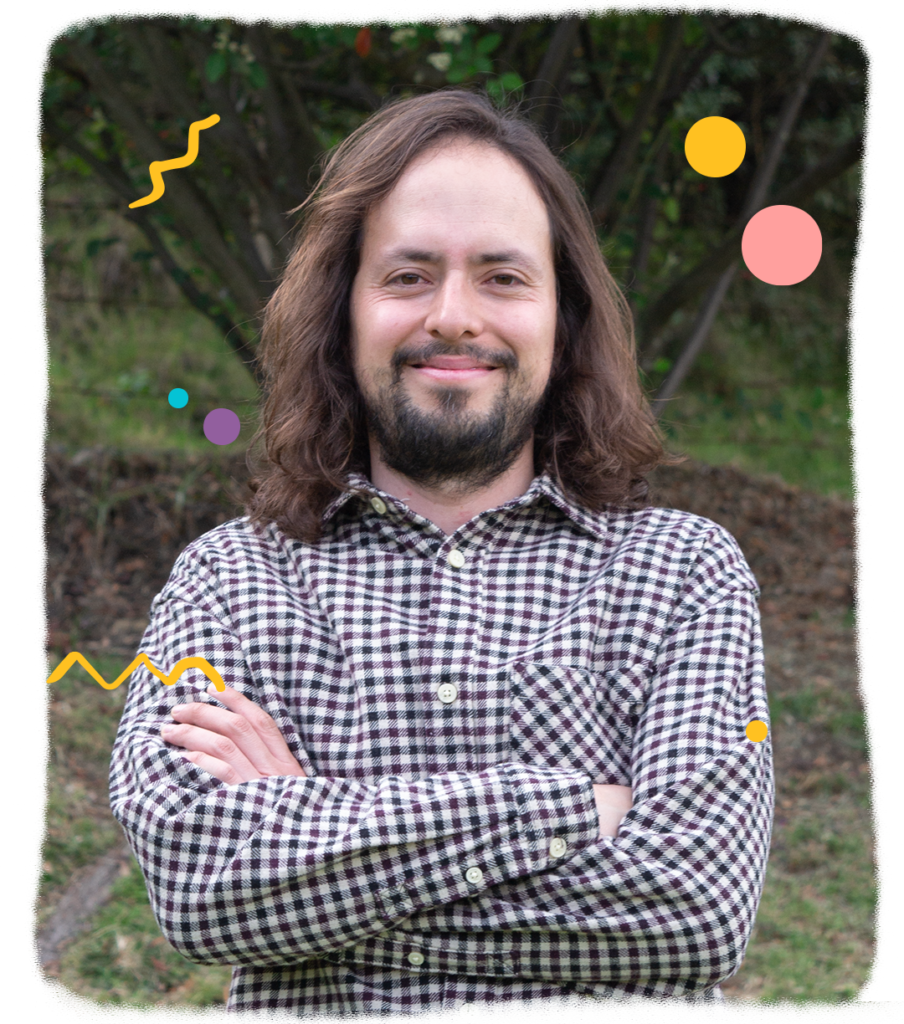

Jorge Cuartas

La actual crisis migratoria que atraviesa las Américas, con especial énfasis en el corredor del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá, presenta retos humanitarios sin precedentes, tanto por su escala como por la complejidad de las condiciones sobre el terreno (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2021). Durante la última década, se ha observado un incremento significativo en el número de personas que cruzan esta zona, huyendo de la pobreza extrema, la inestabilidad política, la violencia, la falta de oportunidades laborales y el cambio climático (Hidrobo et al., 2022; O’Connor & Batalova, 2019). Según Médicos Sin Fronteras (MSF, 2023), más de 320.000 personas atravesaron el Tapón del Darién durante la primera mitad de 2023, lo que supone un aumento exponencial respecto a años anteriores.

Esta situación afecta de forma particular a niños, niñas y adolescentes, quienes se encuentran entre las poblaciones más vulnerables en contextos de migración forzada. Las condiciones extremas del cruce —selvas frondosas, clima impredecible, ausencia de infraestructura, presencia de grupos armados ilegales y delincuencia organizada— incrementan el riesgo de sufrir lesiones, enfermedades, violencia sexual y otras formas de maltrato (Betancourt & Khan, 2008; MSF, 2023; UNICEF, 2021). Asimismo, el estrés tóxico, la ansiedad, la incertidumbre y las experiencias traumáticas asociadas al desplazamiento amenazan el desarrollo integral de la niñez, con potenciales efectos a largo plazo en su bienestar emocional, cognitivo y social (Panter-Brick & Leckman, 2013).

Frente a esta realidad, la protección de los niños y las niñas migrantes no es simplemente una cuestión humanitaria inmediata, sino una inversión en el futuro social, económico y político de las comunidades receptoras y de la región en general (UNICEF, 2019; WHO, 2017). La niñez migrante, a pesar de las adversidades, representa un capital humano esencial. Su adecuado acompañamiento, cuidado y apoyo en el presente puede marcar la diferencia en su capacidad de resiliencia, en su inserción exitosa en nuevas sociedades, y en su contribución futura al desarrollo nacional y regional (Arango, 2013; Felton et al., 2017).

En este escenario, la promoción de la parentalidad positiva cobra una relevancia central. La evidencia científica ha demostrado el impacto determinante que las prácticas de crianza basadas en la comunicación, la sensibilidad, la disciplina no violenta y la estimulación cognitiva y emocional tienen en el bienestar infantil (Clarke et al., 2020; Deater-Deckard & Dodge, 1997; Lund et al., 2018). Sin embargo, resulta especialmente desafiante introducir y priorizar estos temas en contextos humanitarios, donde las familias viven al límite, abocadas a la supervivencia cotidiana, a la obtención de recursos básicos y a la movilidad constante (OIM, 2021).

Ante la complejidad del panorama, la búsqueda de estrategias innovadoras y culturalmente sensibles que permitan llegar a estas poblaciones con mensajes claros y útiles es clave (Gill et al., 2019; Vega Casanova et al., 2021). La Fundación Apapacho ha desarrollado la iniciativa “Ondas de Apoyo” como un ejemplo de respuesta adaptada, empleando la radio comunitaria —un medio tradicionalmente confiable, accesible y valorado en zonas rurales y remotas de Colombia— para difundir mensajes de parentalidad positiva y apoyo psicosocial. Estas intervenciones buscan no solo informar, sino también generar transformaciones en las prácticas cotidianas, contribuyendo a la protección de la niñez en contextos de crisis migratoria.

Contexto de la crisis migratoria y su impacto en la niñez

La migración forzada en el Tapón del Darién no responde a un solo factor, sino a una combinación compleja de elementos que impulsan a las familias a dejar sus países de origen, principalmente Venezuela, pero también otras naciones de América Latina, el Caribe y más allá (OIM, 2021; R4V, 2022). Entre las causas más señaladas se encuentran el colapso económico, la inseguridad alimentaria, la inestabilidad política, la violencia urbana, el aumento de la criminalidad, la falta de empleo y, más recientemente, los efectos del cambio climático (Hidrobo et al., 2022; Zapata-Barrero, 2019).

La vulnerabilidad de las niñas y niños migrantes en este contexto es extrema. Según UNICEF (2021), los menores que participan en estas travesías se enfrentan a un entorno de doble adversidad: por una parte, las condiciones físicas y ambientales del cruce, y por otra, la inestabilidad psicosocial que conlleva dejar atrás la familiaridad de su hogar, redes de apoyo y entornos educativos estables. Estas dinámicas pueden generar retrasos en el desarrollo cognitivo, dificultades de aprendizaje, trastornos de ansiedad y depresión, así como aumento del riesgo de exposición a la violencia y explotación (Felton et al., 2017; Panter-Brick & Leckman, 2013).

Además, la condición irregular o precaria de muchos migrantes limita su acceso a servicios básicos de salud, educación y protección social, incrementando el círculo vicioso de la exclusión y la marginación (OIM, 2021). La ausencia de una respuesta institucional sólida y articulada, sumada a las restricciones de movilidad y al control territorial por parte de actores armados, dificulta la provisión de asistencia humanitaria integral (MSF, 2023). Este panorama exacerba las tensiones familiares y el estrés de los cuidadores, quienes, al verse desbordados por las urgencias materiales, pueden pasar por alto las necesidades emocionales y psicológicas de sus hijos (Betancourt & Khan, 2008).

Importancia de la parentalidad positiva en contextos migratorios y humanitarios

En ambientes de crisis migratoria, las familias experimentan múltiples pérdidas: ruptura de redes sociales, dificultad para mantener rutinas, incertidumbre sobre el futuro, exposición a la violencia y una sensación continua de inseguridad (Arango, 2013; Deater-Deckard & Dodge, 1997). Estas condiciones ejercen presión sobre las dinámicas familiares, pueden debilitar la parentalidad y afectar la calidad de las interacciones entre adultos y niños.

La parentalidad positiva, entendida como un conjunto de prácticas y actitudes que favorecen el desarrollo saludable y el bienestar infantil, ha demostrado ser una herramienta fundamental para mitigar los efectos del estrés y el trauma (Clarke et al., 2020; WHO, 2017). Los cuidadores que emplean estrategias de disciplina positiva, comunicación afectiva, validación emocional, escucha activa y resolución no violenta de conflictos pueden reducir la probabilidad de violencia intrafamiliar y promover la resiliencia de los niños (Betancourt & Khan, 2008; Panter-Brick & Leckman, 2013).

En contextos humanitarios, brindar a las familias orientación en parentalidad positiva es especialmente relevante. Estudios sugieren que las intervenciones dirigidas a fortalecer la crianza en entornos de adversidad no solo mejoran el estado emocional del menor, sino que también potencian la salud mental y la estabilidad psicoafectiva de los adultos (Lund et al., 2018; UNICEF, 2019). Esto, a su vez, permite a las familias enfrentar con mayor eficacia los desafíos inmediatos y promover un entorno más seguro y protector.

La parentalidad positiva no es un lujo, sino una intervención costo-efectiva que puede tener repercusiones a largo plazo en la reducción de la violencia, el mejoramiento de la salud mental y el aumento de la cohesión social (Clarke et al., 2020; Felton et al., 2017). Sin embargo, es necesario reconocer las barreras existentes: las familias migrantes no siempre disponen de tiempo, energía o atención para dedicar a estos temas. La información debe ser presentada de forma accesible, breve, culturalmente pertinente y ajustada a las condiciones de movilidad y estrés de las poblaciones objetivo (Gill et al., 2019; OIM, 2021).

Retos y barreras para la intervención con poblaciones en movimiento

Las familias migrantes que atraviesan el Tapón del Darién suelen encontrarse en situación de tránsito, alojadas temporalmente en albergues o moviéndose constantemente hacia el norte. Esta movilidad dificulta la implementación de estrategias convencionales de intervención, tales como talleres presenciales, cursos extensos o seguimiento a largo plazo (MSF, 2023; UNICEF, 2021). Además, la diversidad cultural y lingüística, exige adaptar el contenido a las variantes del español, las expresiones culturales y las realidades cotidianas de las familias (OIM, 2021).

Asimismo, la sobrecarga informativa a la que están sometidas las familias en crisis humanitarias —incluyendo instrucciones de seguridad, acceso a alimentos, información sobre rutas, trámites migratorios, servicios de salud— hace que la difusión de mensajes sobre parentalidad positiva pueda ser percibida como un “plus” prescindible o difícil de priorizar (Gill et al., 2019). Por ello, el diseño de las intervenciones debe ser estratégico, buscando canales de comunicación que posean legitimidad, alcance y credibilidad en las comunidades afectadas.

La escasez de recursos tecnológicos (como señal de internet estable o acceso a teléfonos inteligentes con datos móviles) limita el uso de herramientas digitales. En estos contextos, medios tradicionales como la radio pueden adquirir un rol protagónico, dado su acceso, su sencillez de uso y su reconocimiento histórico como plataforma comunitaria (Vega Casanova et al., 2021).

Estrategias innovadoras de comunicación: la radio comunitaria

La radio comunitaria en Colombia tiene una larga tradición de funcionar como un canal de información y participación ciudadana en zonas rurales y alejadas de los centros urbanos (Arango, 2013; Krüger & LeFranc, 2020). A lo largo del conflicto armado interno y en el posconflicto, las radios comunitarias han desempeñado un rol fundamental en la construcción de paz, la difusión de información relevante y la promoción de la cohesión social (Vega Casanova et al., 2021).

En el contexto de la migración forzada, la radio ofrece varias ventajas:

- Alcance geográfico: Llega a zonas remotas donde otros medios no penetran.

- Bajo costo y accesibilidad: Las familias no requieren internet ni dispositivos costosos. Un pequeño radio basta.

- Credibilidad y confianza: Las emisoras comunitarias suelen ser gestionadas por organizaciones locales, líderes comunitarios u operadores con reconocida presencia en la región, generando mayor aceptación del mensaje (Krüger & LeFranc, 2020).

- Flexibilidad en horarios y formatos: Los contenidos pueden repetirse a distintas horas, facilitar su escucha y aumentar la probabilidad de ser captados en momentos oportunos.

Además, históricamente la radio ha sido utilizada para transmitir información crítica en contextos de emergencia. Por ejemplo, durante crisis alimentarias o emergencias sanitarias, se han utilizado radios comunitarias para difundir pautas de higiene, consejos nutricionales y alertas de seguridad con resultados positivos (Gill et al., 2019; WHO, 2017). En el ámbito de la salud mental y la crianza, la radio puede ofrecer consejos breves, mensajes claros y estrategias de afrontamiento simples que las familias puedan recordar y aplicar incluso bajo presión (Clarke et al., 2020).

El caso de la Iniciativa “Ondas de Apoyo” de la Fundación Apapacho

La Fundación Apapacho, consciente de la necesidad de encontrar formas efectivas de llegar a las familias migrantes en el Tapón del Darién, diseñó la iniciativa “Ondas de Apoyo” (Waves of Support). Esta propuesta se basa en una estrategia integral que involucra la articulación con radios comunitarias y comerciales de distintos territorios (Medellín, Turbo, Necoclí, Apartadó, Bajo Cauca y Cúcuta), la adaptación cultural y lingüística de los contenidos.

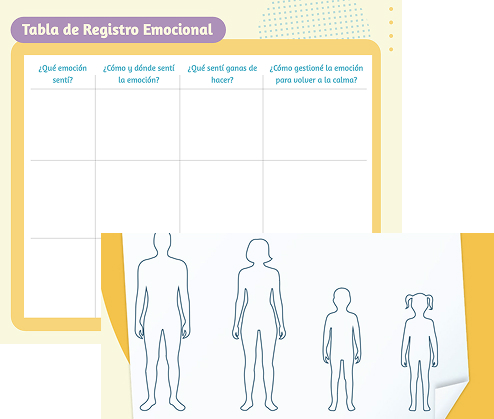

Las cuñas de “Ondas de Apoyo” fueron diseñadas basadas en enfoques de parentalidad positiva provenientes de programas como “Parenting for Lifelong Health” (PLH), así como en las recomendaciones surgidas de diálogos con actores comunitarios. Se priorizaron mensajes cortos, en lenguaje sencillo, con ejemplos concretos y adaptados a la realidad migratoria. Por ejemplo, se incluyeron consejos sobre cómo manejar el estrés durante la travesía, cómo comunicarse con los niños acerca de las incertidumbres del viaje, cómo establecer límites no violentos y cómo promover rutinas mínimas que brinden estabilidad emocional.

Asimismo, La Fundación Apapacho estableció alianzas con UNICEF, CIDEMOS, Red Papaz otras organizaciones con amplia experiencia en la región. Estas instituciones aportaron conocimientos sobre el contexto local, las dinámicas migratorias, las necesidades más urgentes y las sensibilidades culturales, incluyendo el reconocimiento de las variantes del español venezolano y de las referencias culturales que facilitan la identificación con el mensaje.

La iniciativa se centró en territorios con alto flujo de migrantes, sumando una población aproximada de más de 5 millones de personas. Considerando que, en promedio, 6 de cada 10 colombianos escuchan radio (CRC, 2019), se proyectó que las cuñas podrían alcanzar a unos 2,4 millones de individuos durante el periodo de difusión (diciembre 2024-enero 2025). Si bien no todos los oyentes son migrantes, muchos de los territorios seleccionados cuentan con una presencia significativa de población en tránsito, por lo que la información puede resultar relevante y diseminarse más allá de la audiencia directa.

Creación y adaptación del contenido con y para la comunidad

La efectividad de las intervenciones en parentalidad positiva depende, en gran medida, de su pertinencia cultural y contextual (Arango, 2013; Felton et al., 2017). Por ello, la Fundación Apapacho no se limitó a traducir información estándar, sino que desarrolló un proceso de consulta y participación comunitaria. Este incluyó grupos focales con líderes y lideresas comunitarios, entrevistas con familias migrantes, revisión de borradores con organizaciones aliadas y ensayos piloto de las cuñas para recibir retroalimentación.

Figura 1. Grupo focal con líderesas comunitarias en Turbo antioquia (Fuente: Fundación Apapacho, 2024).

En estos espacios se identificaron problemáticas específicas, como el miedo a la violencia sexual, la dificultad para mantener rutinas familiares, la desconfianza hacia las autoridades, los estereotipos de género en el cuidado infantil y la necesidad de estrategias sencillas para el autocuidado emocional de los padres y madres. A partir de estas necesidades se ajustaron los mensajes, incluyendo secciones dirigidas a padres hombres para promover su involucramiento activo en la crianza, canciones para niños sobre cómo reconocer comportamientos inapropiados de adultos y a quién acudir en caso de peligro, así como consejos sobre salud mental y manejo del estrés.

La adaptación lingüística fue otro eje central. Dado el alto número de migrantes venezolanos, se emplearon expresiones, modismos y referencias culturales cercanas a esta comunidad. Asimismo, se buscó un tono empático, no paternalista, que validara las dificultades del contexto y ofreciera sugerencias realistas en vez de imposiciones. Esta aproximación dialógica y de co-construcción con la comunidad favorece la apropiación del mensaje y su eventual puesta en práctica (Vega Casanova et al., 2021).

Además, la participación de la comunidad permitió identificar los momentos y lugares en los que la población migrante tendría más disposición para escuchar la radio. Por ejemplo, se sugirió difundir las cuñas en horarios nocturnos, cuando las familias descansan o esperan información sobre la siguiente etapa del viaje, y en las mañanas tempranas, cuando la gente se organiza antes de retomar la ruta. La flexibilidad en la programación fue clave para maximizar el impacto potencial.

Producción y diseminación del material

Gracias al enfoque participativo manejado en la etapa inicial del proyecto, se validaron elementos clave para el plan de medios y la adaptación adecuada de los ocho mensajes relacionados con el autocuidado, la conexión emocional y la resiliencia, entre otros. La producción contó con la participación de personas venezolanas que vivieron un proceso de migración, garantizando así ña representación y la claridad de la comunicación.

Para la difusión, se estableció un plan de medios que incluyó la selección de diez emisoras comunitarias, distribuidas en tres departamentos (Antioquia, Cauca y Chocó), con el propósito de aplicar los criterios de impacto y alcance. Asimismo, se implementó un proceso riguroso de verificación de emisión mediante informes, certificados y evidencias audiovisuales (breaks). asegurando la transparencia y el cumplimiento de la porta contradata y, por ende, de los objetivos de la campaña.

Medición del alcance potencial

Las emisoras comunitarias, a diferencia de las grandes cadenas de radio, no cuentan con estudios de mercado ni con una infraestructura técnica avanzada para medir con exactitud su audiencia, a menos de que manejen métodos adicionales como las transmisiones vía web. En su lugar, usualmente determinan su alcance en función de la audiencia potencial, considerando elementos como la potencia de transmisión, la cobertura geográfica de la frecuencia asignada y la presencia de otros medios en el área. Este enfoque permite estimar un rango aproximado de oyentes y el porcentaje de la población alcanzada, aunque sin proporcionar cifras precisas. Cada emisora presenta esta información según sus propias condiciones operativas, con el propósito de evaluar su impacto en la comunidad.

Por ello, en este caso se habla de un alcance potencial total, donde se tuvieron en cuenta los siguientes criterios entregados por las emisoras aliadas:

- Altura de la antena

- Potencia de amperaje de la señal (WTZ)

- Frecuencia modulada (FM)/Amplitud modulada (AM)

- Radio de cobertura

- Antenas repetidoras

- Señal re-transmitida

- Transmisión vía web

- Porcentaje de población potencialmente alcanzada de numero de habitantes del territorio.

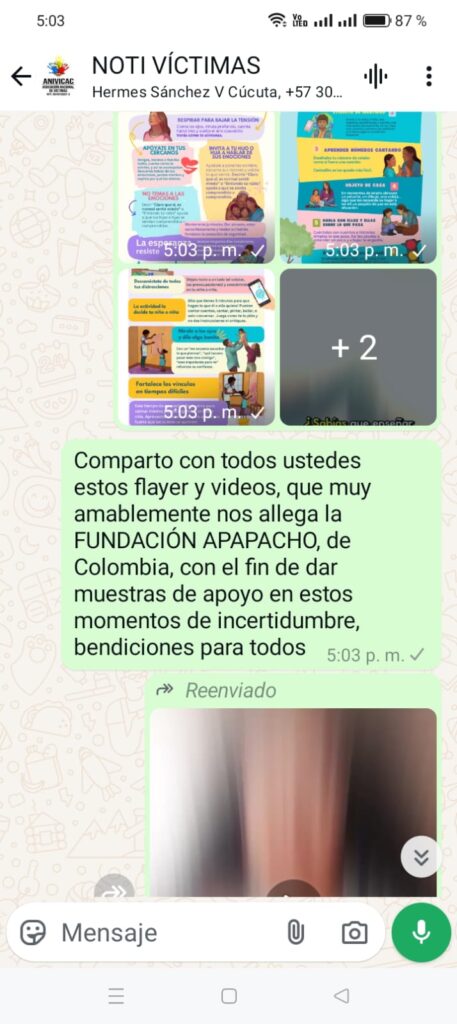

Flexibilización del contenido en nuevos contextos de crisis

Ante la creciente crisis humanitaria derivada del conflicto interno en Colombia, particularmente en la zona del Catatumbo, donde el ELN ha intensificado sus ataques y expansión territorial, muchas personas se han visto obligadas a desplazarse hacia Cúcuta y áreas cercanas en busca de refugio y asistencia humanitaria. Desde la Fundación, y siguiendo el enfoque de trabajar con y para la comunidad, se estableció un diálogo con líderes activos en este territorio y en el contexto del conflicto, con el objetivo de comprender sus necesidades, los canales de información y contacto, y formatos más utilizados por la población desplazada. A partir de estos encuentros con líderes de Tubú, el Tarra, Ocaña, Cúcuta, entre otros, se identificó que WhatsApp es uno de los medios de comunicación más accesibles y efectivos para la comunidad. En consecuencia, el material radial de Ondas de Apoyo fue adaptado a un formato audiovisual, transformando los mensajes clave en tres videos y tres infografías, donde se sintetizan los consejos esenciales sobre parentalidad en contextos de desplazamiento, brindando orientación accesible y oportuna a las familias que enfrentan esta difícil situación.

Figura 2. Material compartido por director de la Asociación Nacional de Víctimas a los grupos de whatsapp. (Fuente: Asociación Nacional de Víctimas)

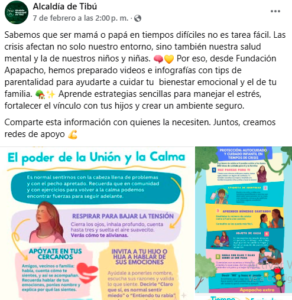

Figura 3. Material compartido en redes sociales. (Fuente: Facebook – Alcaldía de Tibú)

Lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones de política

La experiencia de la Fundación Apapacho con la iniciativa “Ondas de Apoyo” ofrece importantes aprendizajes para el diseño de intervenciones en parentalidad positiva en contextos humanitarios y de alta movilidad.

Lecciones aprendidas:

- Flexibilidad y sencillez: Es fundamental emplear formatos de comunicación accesibles, cortos y que no requieran la atención exclusiva de las familias por largos periodos. La radio comunitaria, con cuñas breves y repetidas, resulta idónea para este propósito ya que los medios tradicionales generan confianza y forman parte de la cotidianidad de la gente. Sin embargo, también se identificó que WhatsApp es un canal clave para la difusión rápida de información, permitiendo que los mensajes lleguen de manera ágil y directa a la población en situación de emergencia.

- Enfoque participativo: La cocreación de contenidos con las comunidades garantiza la relevancia cultural, lingüística y contextual de la información. Involucrar a líderes locales, padres, madres y niños en el diseño de los mensajes aumenta la pertinencia y mejora la recepción.

- Perspectiva de género e interculturalidad: Considerar las dinámicas de género y las diferencias culturales en la crianza permite abordar estereotipos y roles preconcebidos, promoviendo la equidad y la corresponsabilidad en el cuidado de los niños.

- Articulación con socios locales e internacionales: La colaboración con otras organizaciones, agencias de la ONU, ONG locales y radios comunitarias es esencial para comprender el contexto, acceder a la población, legitimar el mensaje y evitar duplicar esfuerzos.

- Evaluación y medición de impacto: Dado el carácter móvil de la población, y medir el alcance y la efectividad de las intervenciones es un desafío. Se requieren metodologías innovadoras, flexibles y cualitativas que capten la recepción y el uso real de la información transmitida. Por ello, se deben considerar factores como la potencia de la señal, la cobertura geográfica y la presencia de otros medios en la zona. Esto permite estimar un rango aproximado de oyentes y su distribución dentro de la población objetivo, aunque sin proporcionar cifras exactas.

Gracias a la información y los métodos suministrados por cada una de las radios, se habla de un alcance potencial de 2.6 millones de personas en los tres departamentos seleccionados, realizando un total de 859 repeticiones de las ocho cuñas radiales en los 45 días de transmisión. Además, con la estrategia implementada en la región del Catatumbo, que incluyó la adaptación del material para su difusión por WhatsApp y redes sociales, y el trabajo conjunto con líderes de la comunidad, se logró extender el impacto del proyecto a otras 40 mil personas, fortaleciendo así la llegada del mensaje a comunidades en situación de desplazamiento y crisis.

- Seguimiento y contingencias: El seguimiento de la difusión requiere un enfoque adaptable, ya que algunos medios necesitan un monitoreo más cercano y una comunicación directa para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Esto implica la implementación de diferentes métodos de contacto, como reportes periódicos, llamadas, correos electrónicos y registros documentales constantes. Asimismo, para mitigar posibles retrasos o imprevistos, es fundamental establecer medidas de contingencia dentro del cronograma, permitiendo ajustes en los tiempos de ejecución sin afectar los objetivos de la campaña. Una planificación flexible y un seguimiento efectivo aseguran que la información llegue a la audiencia prevista en los plazos estipulados.

Recomendaciones de política:

- Iniciar el diseño de intervenciones con un mapeo participativo del contexto local. Antes de lanzar cualquier programa de parentalidad positiva, es fundamental adentrarse en el territorio y elaborar un mapeo de las dinámicas sociales, culturales y comunicativas de cada comunidad. Esto implica no solo consultar fuentes secundarias o la experiencia de otras organizaciones, sino realizar recorridos de campo, entrevistas y grupos focales con actores locales (cuidadores, líderes comunitarios, jóvenes), de modo que las iniciativas surjan de un conocimiento de las necesidades y expectativas de la comunidad. Un mapeo participativo permite identificar potenciales aliados, redes de apoyo locales y medios de comunicación, facilitando que los programas respondan a realidades concretas.

- Crear equipos de acción en parentalidad positiva con actores locales. El involucramiento de la comunidad no debe limitarse a la fase diagnóstica. Para que las estrategias de crianza positiva tengan arraigo y relevancia, es esencial constituir equipos de trabajo que incluyan representantes comunitarios, cuidadores y expertos técnicos. Estos equipos pueden encargarse de planificar las acciones, co-crear los mensajes, ajustar el lenguaje y validar la pertinencia cultural. Además, su participación activa favorece la apropiación y sostenibilidad de las intervenciones a largo plazo, al construir capital social y sentido de corresponsabilidad en la crianza.

- Experimentar con formatos creativos y de fácil difusión, adaptados a cada dinámica de movilidad. La radio comunitaria ha probado ser útil en varios contextos, pero en otros territorios puede ser más viable la comunicación boca a boca, el uso de micro teatro, canciones, narraciones orales o incluso talleres itinerantes en albergues. Las políticas deben incentivar la experimentación con múltiples canales, buscando los que mejor se ajusten al grado de movilidad, la disponibilidad tecnológica y las rutinas cotidianas de las familias. Este enfoque flexible reduce la dependencia de una sola vía de comunicación y multiplica las opciones de llegar a las personas en momentos clave.

- Fomentar la corresponsabilidad del cuidado y la participación de todos los cuidadores en la crianza. En situaciones de crisis humanitaria, la crianza de niños y niñas se fortalece al sumar las perspectivas y contribuciones de todas las personas involucradas: madres, padres y cuidadores. Para lograrlo, se recomienda promover espacios colaborativos —por ejemplo, círculos de cuidado comunitarios— donde cada integrante (incluyendo abuelas, tíos, padres y otros familiares) pueda compartir experiencias, desafíos y recursos, de modo que se propicie un acompañamiento más integral. La participación activa de los padres, madres y cuidadores no solo aporta diversidad de enfoques, sino que fortalece la red de apoyo y favorece una parentalidad más cooperativa. Asimismo, diseñar estrategias adaptadas tanto para madres como para padres, con acciones específicas que reconozcan sus necesidades, contribuye a una corresponsabilidad en el cuidado y a un entorno familiar más resiliente.

- Generar mecanismos de evaluación flexibles y cercanos a la vida real de las familias. La movilidad y la precariedad de los recursos dificultan las metodologías clásicas de medición de impacto. Se recomiendan aproximaciones cualitativas e interactivas, como entrevistas itinerantes, diarios o bitácoras de cuidadores, y dinámicas comunitarias de autoevaluación. Estas herramientas, aplicadas con frecuencia y en distintos puntos de la ruta migratoria, ofrecen retroalimentación sobre la utilidad real de las recomendaciones de crianza. Además, dan voz directa a las familias, permitiendo ajustar y mejorar los programas sobre la marcha.

Conclusión:

La experiencia con la iniciativa “Ondas de Apoyo” de la Fundación Apapacho evidencia que, aún en escenarios de crisis migratoria extrema como el Tapón del Darién, es factible generar intervenciones de parentalidad positiva que fortalezcan el tejido familiar y comunitario. El diseño participativo de mensajes, la adaptación cultural y lingüística de los contenidos, el uso de la radio como canal confiable y la participación activa de actores locales fueron elementos clave para que las familias no solo tuvieran acceso a orientación psicosocial, sino que también la reconocieran como un recurso valioso y aplicable en su vida cotidiana.

Esta iniciativa, y las lecciones que surgen de ella, revelan la importancia de ir más allá de la atención de las necesidades básicas para abordar de manera integral el bienestar infantil. En tiempos de flujos migratorios cada vez mayores, reforzar las capacidades de madres, padres y cuidadores en la crianza constituye una apuesta fundamental por la resiliencia familiar y el desarrollo sostenible. Así, la parentalidad positiva se posiciona como una inversión a futuro: no solo reduce el riesgo de violencias en el presente, sino que también facilita la construcción de entornos seguros, afectuosos y generadores de oportunidades para la niñez.

La reciente crisis en la región del Catatumbo, derivada del conflicto armado y el desplazamiento forzado, reafirma la necesidad de flexibilidad en la implementación de estrategias de comunicación y acompañamiento. Identificar canales como WhatsApp, que permitan flexibilizar las interacciones y el material a difundir, permite que mensajes, como los creados desde Ondas de Apoyo fueran adaptados a formatos digitales y tradicionales accesibles, incluyendo videos e infografías, permitiendo que las familias desplazadas recibieran orientación sobre parentalidad en un formato inmediato y útil para su realidad.

Por tanto, “Ondas de Apoyo” demuestra que la colaboración entre organizaciones, comunidades, líderes locales y familias migrantes puede establecer las bases para apostar por la parentalidad positiva en contextos de alta movilidad y vulnerabilidad. Esta no es una tarea secundaria: es una vía para tejer los lazos sociales y garantizar que la niñez, incluso bajo circunstancias extremas, cuente con el apoyo y el afecto necesarios para su pleno desarrollo. De este modo, y con iniciativas como esta, se ayuda a construir sociedades más equitativas, solidarias y capaces de responder a los desafíos humanitarios actuales y futuros.

Referencias

Arango, J. (2013). Exceptional in Europe? Spain’s experience with immigration and integration. Migration Policy Institute.

Betancourt, T. S., & Khan, K. T. (2008). The mental health of children affected by armed conflict: Protective processes and pathways to resilience. International Review of Psychiatry, 20(3), 317–328. https://doi.org/10.1080/09540260802090363

Clarke, K., Patalay, P., Allen, E., Najrami, M., & Humphreys, D. K. (2020). Parenting interventions to prevent violence against children in low- and middle-income countries. Global Mental Health, 7, e8. https://doi.org/10.1017/gmh.2020.5

Comisión de Regulación de Comunicaciones [CRC]. (2019). Informe de hábitos de consumo de radio en Colombia. CRC.

Deater-Deckard, K., & Dodge, K. A. (1997). Externalizing Behavior Problems and Discipline Revisited: Nonlinear Effects and Variation by Culture, Context, and Gender. Psychological Inquiry, 8(3), 161–175.

Felton, J. W., Cole, D. A., & Martin, J. M. (2017). Effects of Rumination on Child and Adolescent Depressive Reactions: A Meta-Analysis. Clinical Psychology Review, 55, 41–53. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.04.006

Gill, P. S., Chang, K. F., & McLoughlin, C. (2019). Using mobile phones for adult literacy in fragile contexts: A case study from South Sudan. Development in Practice, 29(5), 625–637. https://doi.org/10.1080/09614524.2019.1615414

Hidrobo, M., Roy, S., & Park, S. (2022). Impact of the Venezuelan Crisis on Migration and Food Insecurity in the Region. World Development, 149, 105695.

Krüger, F., & LeFranc, E. (2020). Community Media and Peacebuilding: Evaluating Approaches and Impact. Media, War & Conflict, 13(3), 227–239. https://doi.org/10.1177/1750635219846026

Lund, C., Breen, A., Flisher, A. J., Kakuma, R., Corrigall, J., & Patel, V. (2018). Poverty and common mental disorders in low and middle income countries: A systematic review. Social Science & Medicine, 71(3), 517–528. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.04.027

Médicos Sin Fronteras [MSF]. (2023). What migrants still face on the journey through the Americas. Recuperado de: https://www.doctorswithoutborders.org/latest/what-migrants-still-face-journey-through-americas

O’Connor, A., & Batalova, J. (2019). Central American Immigrants in the United States. Migration Information Source.

Organización Internacional para las Migraciones [OIM]. (2021). Migration in the Americas: Key Drivers, Trends and Opportunities.

Panter-Brick, C., & Leckman, J. F. (2013). Editorial Commentary: Resilience in child development—Interconnected pathways to wellbeing. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(4), 333–336. https://doi.org/10.1111/jcpp.12057

R4V (Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela). (2022). Response for Venezuelans: Coordination platform.

UNICEF. (2019). Guidance: Mental Health Psychosocial Support (MHPSS) in Humanitarian Settings. UNICEF.

UNICEF. (2021). Supporting the mental health of children and young people during crisis. UNICEF.

Vega Casanova, J., Pérez Quintero, C., & Tapias Hernández, C. A. (2021). Community radio for peacebuilding in the Colombian post-conflict: transformations, tensions and challenges for content production and local participation. Social Identities, 27(4), 461–478. https://doi.org/10.1080/13504630.2020.1843014

WHO. (2017). Global action plan on the public health response to dementia 2017-2025. World Health Organization.

Zapata-Barrero, R. (2019). Theorizing the ‘local turn’ in a multi-level governance framework of analysis: A case study in immigrant policies. International Review of Administrative Sciences, 85(1), 109–129. https://doi.org/10.1177/0020852314551560